ここから本文です。

更新日:2024年3月26日

国民健康保険制度の概要

国保(国民健康保険)は、私たちが病気やけがをしたとき安心して医療機関へかかれるのもです。

運営は、鹿児島県と大和村が協力して担います。。

国保加入者

職場の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべての方が国保に加入することになっています。また、加入は世帯ごとで行い、世帯主が届け出をします。

国民健康保険証

国保の保険証は国保の被保険者であることの証明書であり、お医者さんにかかるときの受診券でもあります。一世帯に1枚の保険証が交付されます。しかし、令和6年12月2日から国民健康保険証は廃止され、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

国民健康保険税

国保に加入すると保険税を納めていただくことになります。保険税を支える貴重な財源ですので必ず期限内に納めましょう。期限内納入が無い場合は、督促や延滞金を納めていただく場合もあります。また、保険税の滞納が続き、納税相談にも応じないで1年が経過すると、保険証を返していただき、保険証の代わりに「被保険者資格証明証」が交付されますので、これで診療を受けていただきます。

この場合、医療費は、全額自費負担してもらい、あとで国保が基準とする医療費の7割を払い戻します。

保険税は、各市町村のその年度の医療費を推計し、国などの補助金を差し引いた金額を、各世帯に課税します。保険税の課税方式は、所得割(世帯の所得に応じて算定)、資産割(世帯の資産に応じて算定)、均等割(加入者一人当たりいくらで算定)、平等割(一世帯当たりいくらとして算定)の4種類があり、大和村では、所得割、均等割、平等割の三方式を採用しています。また、介護保険制度の導入で、40歳から64歳までの加入者は、介護分も併せて納めていただくことになります。大和村の税率は、医療分の所得割(8.8%)、均等割(13,500円)、平等割(15,000円)、支援分の所得割(4.0%)、均等割(6,300円)、平等割(4,500円)、介護分は、所得割(2.5%)、均等割(5,600円)、平等割(3,000)になっています。保険税は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりませんので、異動がある場合は、早めに届け出をおこないましょう。

国保の給付

病気やけがで診療をうけるとき、保険証を持参すれば、医療費の70%は国保が負担します。(30%は自己負担)さらに、自己負担の額が一定の額を超えると、その超えた額を国保が給付します。

医療費が高くなったとき(高額療養費)

1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が、高額療養用費として、後から払い戻されます。また、年齢や所得等により限度額が異なります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

平成20年4月から、現行の「老人保健制度」が廃止され、高齢者のための新たな「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」がスタートしました。これに伴い、被保険者となる75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方については、現在加入中の国民健康保険や健康保険などの被用者保険から脱退し、平成20年4月からは新しい長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入することになります。

被保険者お一人おひとりが、保険料を納入し、各市町村が交付する保険者証を医療機関に提示して、診療を受けることになります。詳しくはリンク内の鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホ-ムペ-ジをご覧ください。

保健事業

国保では、被保険者の健康維持、増進のために、人間ドックの助成を行っております。自己負担額は、1日ドックが10,000円、2日ドックが20,000円、脳ドックが10,000円となっております。契約医療機関は、県立大島病院、奄美中央病院、名瀬徳州会病院、厚地記念クリニックです。

医療費を大切にしましょう

医療費は、年々増加しています。今のまま増え続けると医療費の財源の一つでもある保険税の負担額が大きくなってしまいます。また、国保の制度そのものを運営することが困難になります。そうならないためにも、日頃から、栄養、運動、休養に心がけ、健康増進に努めましょう。次に、医療費が増える要因として、第一点は、加入者の高齢化により生活習慣病などの方や入院治療を受ける方が増えています。二点目に医療技術の進歩により高額な医療費がかかるようになったことです。以上の事を踏まえて、次の項目を心がけ医療費の節約に努めましょう。第一点は、重複・頻回受診を控えること、二点目は、時間外受診をさけること、三点目は、かかりつけのお医者さんをもつこと、四点目は、定期的に健康診断等を受けること、五点目にむやみに薬を要求しないこと。

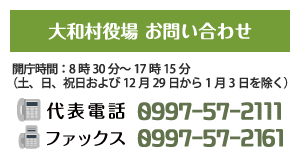

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

くらし

くらし 村政

村政 観光

観光