ここから本文です。

更新日:2024年5月13日

令和6年度施政方針

令和6年第1回大和村議会定例会において、令和6年度大和村の施政方針演説が行われました。演説の全文を掲載しています。

村政に対する所信

本日ここに、令和6年度の予算並びに諸議案をご審議いただくにあたり、村政に対する所信を明らかにすると共に、主要施策と予算の概要を申し上げまして、一般会計並びに各特別会計予算の提案理由とさせて頂きますので、議会並びに村民各位のご理解と、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

財政状況

それではまず、本村を取り巻く財政状況について申し上げます。

本村の財政運営に大きな影響を与える国の令和6年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針においては、「経済財政運営と改革の基本方針2023」に基づき、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」及び、それを具体化する予算の迅速かつ着実な執行に全力を尽くしつつ、物価や経済の動向を踏

まえ、今後も機動的に対応していくことと併せて、人への投資の抜本強化、労働移動の円滑化、労務費も含めた価格転嫁対策の強化等により「構造的賃上げ」の実現に取り組むと共に、重点分野への官民連携投資を実行することにより、潜在成長率の引上げを図る経済財政運営を行うとしています。

このような方針に基づいて編成された令和6年度の国の一般会計予算の規模は、前年度対比2兆95億円減の、112兆717億円で、基礎的財政収支対象経費は85兆627億円となっております。

鹿児島県においては、本格的な人口減少や少子高齢化の進行、不安定な海外経済情勢等による物価の高騰、デジタル化の進展、カーボンニュートラルの実現など、社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、本県の基幹産業である農林水産業、観光関連産業など鹿児島の「稼ぐ力」の向上、地域や各種産業を支え

る人材育成、結婚・妊娠・出産・子育てしやすい環境の整備や高齢者が健やかで生きがいが持てる社会の形成など、「かごしま未来創造ビジョン」に掲げた各般の施策に積極的に取り組むとされています。

行財政の基本方針

それでは、令和6年度本村の行財政の基本方針について申し上げます。

令和6年度は、昨年の奄美群島日本復帰70周年を迎えるなど鹿児島県本土を主に国内へ奄美大島が大きく宣伝され、このことで本村へ訪れる方が更に増える事が予想されるなか、宮古崎トンネルの開通や今年4月開設予定の「温泉施設」のオープンを契機に交流人口の増が見込まれ、本村が更に発展する年にな

るよう各種事業に取り組んで参りたいと思います。

また、策定が遅れておりました「第6次大和村総合振興計画」に基づき、基本目標として「安心して暮らせる健康な村づくり」「自然と共生し、安全で豊かな生活環境づくり」「地域性を活かした多彩な産業づくり」「活力と愛郷心ある人材を育む村づくり」「協働で担い合う村づくり」「健全で開かれた行財政運営が行われる村づくり」の6つの基本目標を掲げ、本村の新たな将来像である「小さくとも光り輝き続ける村」の実現に向け、各施策の実施に取り組んで参ります。

また総合振興計画において、重点プロジェクトとして位置付ける「第2期大和村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の戦略事業に注力して取り組むことで、本村の喫緊の課題である少子高齢化・人口減少対策,地域経済活性化等の課題解決を図って参ります。

本村も、近年の大型事業の実施などもあり、計画的な財政運営がより一層必要とされますが、行政サービスの維持・向上に努め「自然と共生し、安心して住みよい村づくり」を基本理念に、諸施策を推進して参りました。

しかし、依然として約80.6パーセントを依存財源に頼らなければならない財政状況下であるため、国の地方財政対策に留意して予算編成を行ったところであります。

本村の歳入の約45.9パーセントを占める地方交付税においては、国の動向を注視しながら、今後の財政運営を進めていく事が重要であると考えております。

今後は、今年度運用開始となる簡易水道事業及び集落排水事業における公営企業化や、自治体システム標準化関連のマイナンバーを利用したデジタル推進が求められるなか、限られた職員・財源のなかで行政サービスを維持しつつ、村民の福祉の向上を図ることを第一に、職員の大島支庁への派遣継続と併せ、各種研修会の開催を行うなど、人材育成に努め職員の資質向上を図りながら全職員が「行政サービスの向上」を念頭におき、より効果的な行政を進めるために、

(1)行財政改革の推進

(2)農林水産業の振興と体験型農業の推進による村の活性化

(3)高等教育機関との連携による村の活性化対策と定住促進

(4)民間企業との連携による観光振興の推進

(5)福祉の充実した村づくりの推進

(6)道路交通網、生活環境の整備促進

(7)災害対策の充実した村づくりの推進

以上、7つの基本方針を定め予算編成を行いました。

予算の概要

次に、予算の概要について申し上げます。

一般会計の予算総額は、35億6千66万4千円となりました。

主な内容といたしまして、歳入におきましては、地方交付税、国庫支出金、村債、県支出金、繰入金で歳入総額の約89.9パーセントにあたる32億71万3千円を見込みました。

歳出におきましては、防災行政無線設備更新事業として、1億5百60万円、社会資本整備総合交付金事業及び、防災安全交付金事業として3億2千37万6千円を計上いたしました。

また、村民の重要な交通手段であります直行バスについては、運行委託の継続と併せて、昨年から新たに移動支援策も進める事が出来たことにより安定的な交通手段の確保を図る事と併せ、アマミノクロウサギ研究飼育施設(仮称)関係費用及び、子育て支援対策並びに、定住促進対策費を予算計上するほか、村民に身近な生活基盤の整備や扶助費等については、財政上可能な限り取り入れる一方、村民福祉の向上のために「福祉事務所」の運営充実を図るなど、住民サービスの向上及び、経常経費の抑制と財源の効率的な配分に努めました。

次に基本方針実現のための主要施策について申し上げます。

行財政改革の推進

まず1点目は、「行財政改革の推進」についてであります。

令和2年度に実施した庁舎耐震化改修事業や、クロウサギ研究飼育施設整備事業等の大型事業の実施により、地方債残高が増加している傾向にあるほか、本年より会計年度任用職員の勤勉手当の支給が開始されることによる経常経費の増加が見込まれることなどから、今後も計画的な財政運営と事業の実施による新規発行起債の抑制や、繰上償還等の実施により地方債現在高の減少に努めると共に、交付税措置率の高い地方債を活用することなど、引き続き行財政改革を推進し、行政事務全般における見直しと財政構造の弾力性を示す経常収支比率をはじめとする財政指標の改善を図るべく、歳入歳出の徹底した見直しを図り、健全財政の確立に努めて参ります。

歳入につきましては、村税の適正課税と収納率の向上に努めると共に、平成29年度から「ふるさと納税サイト」へ加入を図ってきましたが、今後も、新たな返礼品となる特産品の開発を促進すると共に、現在の返礼品の安定供給を図りながら財源の確保に取り組みを進めるほか、温泉施設の開設に伴う入湯税の税収増も見込めることから、新たな自主財源の確保にも取り組んで参ります。

また、各種事業の実施にあたっては、国・県の動向を注視しながら、補助事業を優先するほか、奄振交付金を主とする有効な交付金の活用に努め、村債についても辺地債や過疎債及び緊急防災減災事業債など、できるだけ交付税措置率の高い、有利な起債を導入するなど引き続き財政負担の抑制に努めて参ります。

村税等の未収金対策については、重点課題ととらえ、住宅使用料における徴収専門員を配置したことにより、徐々にではありますが滞納額の改善傾向が見られるため継続して取り組みを進め、今後とも総務課、住民税務課で連携を図り、村民に不公平感のないよう徴収体制の強化を図りながら、収納率の向上による自主財源の確保に努めて参ります。

歳出につきましては、経費の節減合理化を図り、消費的経費の抑制に努め、特にここ数年上昇してきている物件費の抑制を図りながら財政運営の健全性を保つことに努て参ります。

そのほか、国が進める自治体システム20業務の標準化に向けた取り組みを年次的に進め、電算システム利用における業務の効率化を図ることで行政サービスの向上に努めて参ります。

また、令和5年度から制度開始となった職員の「定年引上げ」につきましては、今後2年に1歳ずつ年齢が引き上げられる事を念頭に、適正な人員管理と業務分担及び、人員配置に努めて参ります。

農林水産業の振興と体験型観光農園の充実による村の活性化推進

2点目は、「農林水産業の振興と体験型観光農園の充実による村の活性化推進」についてであります。

農業の振興

農業の振興につきましては、

- 園地の農地巡回指導の強化や品目別研修会実施のほか、村単独助成事業の内容を拡充し、農家の生産意欲向上に取り組みます。

- 肥料高騰対策については、引き続き支援を行い農家負担の軽減に努めるほか、高騰対策として土づくりの推進を図るため、村堆肥場において、衛生センターの脱水汚泥や活性炭、またウッドチッパーによる木質チップ等を活用し、有機質堆肥の実証に取り組みます。

- 「すもも」については、「果樹の村」再生のためには安定した生産量の確保が必須であり、引き続き関係機関と連携を図り対策について進めて参ります。また、鹿児島県の食の安心・安全推進基本計画に基づき、すももの認証取得「K-GAP」を引き続き取得し、高価格での取引ができるよう取り組みながら、共販量の確保に努めます。

- 「たんかん」については、高品質のたんかん産地として実績のある福元地区に整備された「大和村農産園芸共同利用施設」を有効活用し、栽培技術の向上を図ると共に、更なる品質向上に取り組みます。

- アマミノクロウサギによるたんかんの樹皮食害対策や、イノシシ等の有害鳥獣による農作物の被害防止については、鳥獣被害対策実践事業を継続して活用し、クロウサギの侵入防止にも対応した防護柵の整備を計画的に進めることで被害の軽減に取り組みます。

- イノシシ肉を活かしたジビエ加工品の開発の検討に併せ、旧加工施設を食肉処理施設としての活用を進めます。

- 奄美大島果樹選果場の利用促進及び高品質確保のため、選果手数料等の助成を継続し、農家支援に取り組みます。

- 担い手農家の育成として、認定農業者と連携を図り、農家指導や新規就農者の獲得に取り組むと共に、耕作放棄地の解消に努めます。

- 湯湾釜選果場の運営については、引き続き村直営で行い、合同会社ひらとみと連携した雇用の確保に努めるほか、家庭選果の指導を徹底することにより、効果的な選果と品質の向上に取り組みます。また、台風による倒壊の被害を受けた選果場の擁壁については、防災的観点も含め、施設全体の改修と併せて整備検討を進めます。

- 「すももフェスタ」については、村内外に対して大きなPR効果があることから、すももの可能性を活かしたイベントとして継続した実施に取り組みます。

- 市場集出荷委託事業については、利用者の更なる生産意欲の向上を目指し、栽培研修会や表彰を実施するなど、生産性の向上や高齢者の生きがいづくりに取り組むほか、新たな出荷者の掘り起こしに努めます。

- 大和まほろば館については、特産品の情報発信と販売促進を継続し、施設の安定経営に努めると共に、直売所の充実を図るため、まほろば大和生活研究グループや合同会社ひらとみ、いしょむん海などと連携し、販売商品の充実に努めます。

- 特産品の開発については、加工グループだけでなく企画観光課や関係機関とも連携を図り、地域資源を活用した開発に努めます。

- 農地の維持管理組合等が行う地域活動や営農活動については、多面的機能支払交付金及び、中山間地域等直接支払交付金を活用し、継続した活動の支援を行います。

- 合同会社ひらとみの運営については、幅広い経営と雇用創出により合同会社としての機能充実に取り組み、実証・体験農園の充実と農作業受託業務を積極的に行うほか、地場産農産物の販売促進に取り組みます。そのほか、農家サービスを第一とした販売業務の継続と共に、村民にとって利用しやすい商品の拡充を図ります。

- 実証農園については、すもも、たんかん、シイタケ等の収穫体験や、野菜の植え付け体験等を行う体験型観光農園の推進に取り組むほか、民間団体との連携による体験農業を実施することと併せて、無農薬栽培によるたんかん果樹「オーナー制度」の実施を進めます。

- 農業委員や農地利用最適化推進委員による本村農地の最適化を図り、農地の有効活用に努めるほか、オルソ画像による農地の正確な情報把握に努め、将来の農地のあり方を示した地域計画の策定に取り組みます。

- 本村の特産品である「すもも・たんかん」等の更なる販路拡大を図るため、交流自治体である神奈川県大和市の物産展への出展や、各郷友会とも連携を図り販路の拡大に取り組みます。

- 奄美温泉ハナハナビーチリゾートと連携した地産地消の推進に努め、地域資源を活かした1次産業の活性化に努めます。

林業の振興

林業の振興につきましては

- 里山林等保全管理促進事業を活用し、防災等の観点から集落周辺の荒廃した雑木の伐採を推進し家屋の安全を確保するほか、森林の公益的機能の維持増進を図ります。

- 特用林産物であるシキミ苗木や肥料の助成、シイタケ種駒助成などの村単独事業を継続するほか、実証農園においてもシイタケ栽培の拡大に努め、生産量の増加に取り組みます。

- 有害鳥獣対策として、イノシシの駆除を継続するほか、ノヤギ駆除については、単独で行うより捕獲効果の高いグループでの一斉捕獲を推進し、効果的な駆除を実施すると共に、カラス対策につきましては、補助事業により導入した、カラス小屋を活用し適正な管理を行うと共に、捕獲強化に努めます。

水産業の振興

水産業の振興につきましては

- 離島漁業再生支援交付金を活用し、漁家所得の向上に努めるほか、漁具購入助成、水揚げ出荷助成を継続実施すると共に、燃油高騰対策として従来の燃油助成制度の内容を拡充し、漁家支援に取り組みます。

- サンゴ礁保全対策事業により、村内海域における現状の把握に努めると共に、漁場環境保全に取り組みます。

- まほろばやまと漁業集落と連携した「おさかな祭り」を行い、魚食普及に取り組みます。

- 水産物加工グループの活動支援を行いながら加工品の開発や、地域資源を活かした魚食の普及と地産地消の推進を図ります。また、水産加工施設の管理運営に関しては「いしょむん海」や「まほろばやまと漁業集落」と連携し、適正管理に努めると共に、施設の利用促進に取り組みます。

- 名音漁港の船舶への荷下ろしの労力軽減を図るため,小型クレーンの整備や堆積土砂対策などの漁港施設の改善に取り組むほか、漁業者と連携したブルーツーリズムの推進に取り組みます。

- 名音漁港・今里漁港のトイレについては、両集落における管理委託を継続すると共に、定期的な巡回を実施し、適正な管理に努めます。

- 体験型観光の観点から、大和村集落まるごと体験協議会や、まほろば大和漁業集落とも連携し、ブルーツーリズムの推進に取り組みます。

商工業の振興

商工業の振興につきましては

- 村内商店の経営状況が厳しい中、村独自の元気度アップポイント事業を継続し、村内商店の利用促進を図るほか、あまみ商工会への助成を行い、商工会による経営改善普及指導等を支援します。また、鹿児島産業支援センターや奄美群島広域事務組合が実施している創業支援補助の周知及び、新型コロナウイルス感染症の影響により、金融機関からの借入金に対する利子補給を継続して行い、事業者支援に努めます。

- 起業創業ステップアップ助成金により、新たに創業する事業者、事業の拡大・拡充を行う事業者の支援を実施し、村内商工業等の活性化を図ります。

- 村民の消費生活支援と商工事業者の経営支援の両面での効果が見込める本村独自の商品券として「5,000円で7,000円分の商品券」を購入可能なプレミアム商品券事業の実施に取り組みます

高等教育機関との連携による村の活性化対策と定住促進

3点目は、「高等教育機関との連携による村の活性化対策と定住促進」についてであります。

高等教育機関との連携による村の活性化について、東京農工大学と来年4月開所が予定されております「アマミノクロウサギ飼育研究施設(仮称)」におおける学術的調査・研究等に関する連携協定を締結し、「知の集積」を図り、その得られた研究成果を将来を担う地域の子どもたちに還元する流れを構築すると共に、鹿児島国際大学と連携し、広く学生のフィールドワークを受け入れることで、関係人口の創出に努めて参ります。

また、定住促進対策につきましては、村独自の公営住宅使用料助成や、住宅改修助成制度等を継続すると共に、新たに民間団体との連携による空き家活用を推進することで、移住定住への取り組みを強化し、村外からの転入促進・村内からの転出抑制を図り、「大和村まち・ひと・しごと総合戦略」で設定した、将来目標人口の実現に向けて、各種支援策を進めて参りたいと考えております。

- 名音地区のゲストハウス及び令和4年度に整備した旧戸円校の施設を、フリーな事務スペースとして利用できる「コワーキング施設」として、更に鹿児島国際大学・インフィニティ国際学院・東京農工大学等のフィールドワークの場として、有効利用できるよう運用しながら、関係人口の創出、関係人口から定住人口への良好な流れを構築し、定住促進による地域振興・地域活性化を推進します。

- 個人が行う住宅改修に対する助成制度を継続実施すると共に、単身者向け・世帯向けの定住促進住宅の整備、行政主導による空き家改修による移住定住促進に資する住居の確保に併せ、奄美群島内で、空き家利活用を中心とした移住定住支援を行っている民間団体と連携し、民間の力を活用した空き家の利活用を新たに展開することで、更なる定住促進に取り組みます。

- 民間賃貸住宅整備助成金の継続実施や、新たな大和村政策住宅の整備検討など、民間資本による賃貸住宅の村内展開に取り組みます。

- 出産祝金をはじめ、育児助成金、新築住宅助成金、里親助成金、今里親子留学助成金、住宅改修助成金,結婚応援助成金などの交付を引き続き行いながら、新たに新築住宅助成金において、子どもの人数に応じて、助成金を加算する制度拡充を行うことにより、家族世帯への移住訴求力の向上を図り、引き続き定住促進の推進に取り組みます。

- 人口減少対策として、令和2年度から制度が開始された、転出した村出身者のUターンを促進するため、大和村振興基金奨学金利用者を対象として、大和村へUターンした場合は、その返済に対しての助成を継続するほか、その制度に対しての周知を図ります。

- 村営住宅家賃助成制度を引き続き実施し、低所得者向け住宅からの転出抑制に取り組み、入居者に快適な住環境を提供することに努めます。

民間企業との連携による観光振興の推進

4点目は、「民間企業との連携による観光振興の推進」についてであります。

観光の振興

観光の振興につきましては

令和2年から、地域経済に大きな影響をもたらしていた新型コロナウィルス感染症も昨年5月に2類感染症から5類感染症となり、観光入込に関しましても、コロナ禍以前の入込状況に戻りつつあるなか、令和3年7月の世界自然遺産登録による観光面での効果が、これから本格的に発揮されて来ることが期待されるところであります。

本村におきましても、令和2年10月に立地協定を締結しました株式会社グレイ美術によります、奄美初の本格天然温泉リゾート施設「奄美温泉大和ハナハナビーチリゾート」のオープンが今年4月に控えるなど、今後の観光振興による地域経済の活性化が期待されるところであります。

このような奄美大島、そして本村を取り巻く良好な社会環境の変化を最大限に活かすため、関係団体と連携し、より一層の観光受入体制の強化、魅力ある観光地として誘客力の向上に努めて参ります。

- 島内・島外と来訪者の属性を問わない集客施設となることが期待される「奄美温泉大和ハナハナビーチリゾート」と「大和村集落まるごと体験協議会」との連携強化を図り、村内全域で、その集客効果が発揮されるよう努めます。

- 農業体験を基軸とした「JALふるさとワーキングホリデー」の受け入れによる関係人口の創出に、JAL・大和村集落まるごと体験協議会・農家と連携して取り組みます。

- アマミノクロウサギ研究飼育施設(仮称)については、施設展示等の充実を図るためにも国や鹿児島県及び、その他の関係機関と連携をとりながら施設整備を計画的に推進し、オーバーユースによる環境負荷を低減させるため「分散型観光」の強化を図り、「自然保護と観光振興の両立」に努めるほか、アマミノクロウサギの学術的調査・研究等に関する連携協定を東京農工大学と締結し、「知の集積」を図ることに併せて、得られた研究成果を次世代を担う児童生徒へ継承する機会として、「アマミノクロウサギシンポジウム」の開催に努めます。

- あまみ大島観光物産連盟や奄美群島観光物産協会と連携を図り、観光客における受入体制の情報を共有すると共に、「あまみシマ博覧会」出展者へ登録費用助成を継続することで、本村の体験型観光商品を掲載し、誘客を図るほか、奄美満喫ツアーを利用した本村への誘致活動を継続して行い、交流人口の増加とそのリピーターの確保に努めて参ります。また、大和村集落まるごと体験協議会とも連携を図り、地域に埋もれた観光資源である体験プログラムの充実と、体験型観光の受け入れに対する支援策に取り組みます。

- 奄美フォレストポリスの管理については、指定管理者との連携を密にし、適切な環境整備及び、利用者へのサービス向上を図ります。また、今後の公園整備及び、施設改修計画を円滑に行う事を目的に、年度毎の整備内容を記載した管理公園の公園台帳整備に取り組みます。

- 鹿児島県観光事業の「魅力ある観光地づくり事業」を今後とも活用すると共に、令和元年度に開通した「世界自然遺産奄美トレイルコース大和村エリア」の周知を図るほか、トレイルコースと連携した観光ルートの構築など情報発信を強化します。

- 大和村の魅力を発信するため、観光ガイドブックやドライブマップの活用、ホームページや、その他のSNSを活用しながら、観光情報掲載の充実に取り組みます。

- 新たな観光集客施設である奄美温泉大和ハナハナビーチリゾート及び大和村集落まるごと体験協議会と連携を図り、来訪者が「また遊びに来たい。」と何度でも訪れたくなるリピーター化を促進し、持続的な観光外貨を獲得することを目的に村内に留まり周遊することが、一種のアクティビティーであり、本村の持つ「独自の魅力」を体感・発見してもらう「巡る楽しみ」を提供するデジタルスタンプラリーシステムの構築に努めます。

- 本村の観光大使「城南海」氏や、「奄美島唄デュオ:すもも」へ村の情報を提供し、観光大使として全国へ向けた本村のPRやイベント実施についても取り組みます。

- 世界自然遺産登録後の自然保護活動として、環境省を中心に鹿児島・沖縄両県をはじめ、群島内各市町村と連携を継続し、コア地域における外来種駆除やロードキル対策・違法な動植物の捕獲・採取対策を実施し自然保護に対しての管理の充実に取り組みます。また、奄美・沖縄世界自然遺産登録記念日の毎年7月26日前後の日曜日に、集落内の清掃等を呼びかけ村民の自発的な環境保護活動の参加を促進します。

- 世界自然遺産登録実現効果を最大限に発揮することを目的に、会員数約110万人の会員組織、総合アウトドアメーカー「モンベルクラブ」の会員へ情報発信を行う「モンベルフレンドエリア」へ、奄美大島5市町村連携で「奄美大島」として登録し、自然体験志向の高い方々に注力した情報発信に努めます。

- 自然体験志向の高い来訪者の観光満足度向上を図り、リピーター化を促進するため、奄美群島登録・認定エコツアーガイドの育成に努めます。

- 奄美大島自然保護協議会における取り組みや、奄美野生生物保護センター及び、令和4年度に開設した奄美大島世界遺産センターと連携し、自然保護思想の普及啓発を行うほか,村独自でも「アマミノクロウサギシンポジウム」を開催し,次世代を担う児童生徒を中心に自然環境保全の意識醸成に努めます。

- 植生破壊等による生態系への被害を防止するため、継続してヤギ被害防除対策事業によりノヤギの駆除を実施すると共に、ノイヌ、ノネコ対策についても関係機関と連携して取り組みます。

- 今後も計画される観光拠点施設整備等については、年次計画を立て進めます。

- あまみFMについては、多くの村民が聴取する情報源として大変有効な手段であるため、広報やまとラジオ便の活用など、大和村としての独自性を活かした身近な生活情報や災害時の防災情報など、村の充実した情報を積極的に提供し、村の広報・PRに努めます。

- 神奈川県大和市のコミュニティFM「FMYAMATO」内で、本村の地域情報を伝える番組「大和村の教えてシマッチュ」を活用し、関東圏での情報発信に努めます。

- 伝統文化を活用した体験型観光メニューとして、今後体験利用の増加が見込まれる八月踊り等の伝統文化継承を図る必要があります。そのため成果を披露し、自らの習熟度合いを実感することにより、継承意欲を促進する機会の創出を目的として、関東大和会総会へ名音八月踊り保存会を派遣することに努めます。

- 広報やまとの更なる充実や、防災行政無線等による広報活動、SNS等を活用し、効果的な情報発信に努めます。

- 村のホームページ運用については、令和6年度においても、「見やすさ」、「使いやすさ」、探しやすさ」を追求し、村内の観光情報やイベント情報などを更新すると共に、より魅力のある、効果的な情報の発信に努めます。

福祉の充実した村づくりの推進

5点目は、「福祉の充実した村づくりの推進」についてであります。

大和村民が安心して生きがいのある生活を送るため、子育て支援策のさらなる充実をはじめ、若年層への健康問題への対策、障害者施策の拡充、高齢者への介護予防サービスの充実など、誰もが安心して暮らせる福祉の充実した村づくりに努めて参ります。

- 自分の選んだ場所で最後まで安心して過ごせることを目的とした集落長屋構想を進め、介護を支える人材確保と介護の質の向上、多世代交流による生きがいづくり及び、住環境の整備を図ります。

- 魅力ある保育体制及び、子育て支援体制の充実に向け、認定こども園の設置について策定委員会等による協議をすすめると共に、こども家庭センター設置に向けた人材確保に努めます。

- 子育て支援を推進するため、準要保護世帯への就学援助費や新入学児童生徒学用品費の入学前支給、こども医療費無料化、高校生通学バスの全額助成など独自の支援策を継続すると共に、不妊治療費用助成の拡充を図ります。

- 生活困窮や障害など、複合的な生活課題を有する方々を継続的に支援するため、福祉事務所や地域包括支援センター、社会福祉協議会等との連携を図り、重層的かつ包括的な相談支援体制の構築に努めます。

- 介護予防と健康づくりを推進するため、関係機関や住民組織、民間企業とも連携し、地域における予防教室やハナハナビーチリゾートを活用した受け皿づくりの拡大を図ります。また、元気度アップポイント事業を拡充し、スマートフォンでのポイント獲得による個人の健康行動促進を支援します。

- 予防医療の考えの一つとして、入浴という普段の日常生活から健康意識の醸成を図ることを目的とした温泉入浴利用の助成に取り組みます。

- 障害者施策について、当事者による協議の場を新たに設け、当事者の視点に立った施策推進に努めて参ります。また、令和6年度は本村にて大島地区障害者グラウンド・ゴルフ大会が実施されることから、受け入れ準備協力に努めます。

- 社会福祉協議会の運営については、常に連携を図りながら福祉サービス事業を推進すると共に、人員体制についても継続支援を図ります。

- 交通弱者への支援対策として、大和村直行バス及び、令和5年7月から新たに運行を開始した移動支援車両「きびきび号」の安全な運行に努めます。

- 大和の園については、利用者が安全安心で落ち着いた生活ができることと、地域や利用者のご家族から信頼される施設づくりを目指すほか、職員の資質向上のための研修等を重ね、入所者が受けたい介護サービスの提供に努めます。また、「利用者の機能訓練の充実」と「職員のスキルアップ」のほか、村内における今後の居宅介護と施設介護の在り方について「総合福祉検討委員会」において、今後の村内における介護需要の動向を見極めながら、集落長屋構想と併せて、今後の大和の園の運営の在り方についても協議を継続し、その計画案の実現に向けた体制づくりに取り組みます。

- 国の「GIGAスクール構想」により一人1台端末の配備がなされました。今後もICT支援員の配置によるサポートを継続しながら、配備した端末を学習のツール、つまり文房具の1つとして積極的に活用を図った教育を推進します。特に、小学校においては、令和6年度より教科書が改訂され、主体的で協働的な学びが更に求められています。写真や動画などのデジタル教材を提供し、子供たちの学習意欲を高めたり、子供たちの学びの質を高める場を提供できる授業を作り上げるために、デジタル教科書を同梱した教師用指導書の導入を図り、先生方の授業の充実に繋げます。

- 全ての児童生徒が、安心して学校生活を送るためにも、特別支援教育の充実は必要不可欠です。学校現場では、特別な支援が必要な児童生徒の割合が非常に増えており、本村でも例外ではありません。支援が必要な児童生徒への日常生活や学習のサポートを行う特別支援教育支援員の配置を行いながら、学校の先生方と連携して、本村の宝である心豊かな大和っ子を育てるよう取り組みます。

- 外国語教育の充実に向けALTを全学校に派遣し、外国語活動、外国語科の円滑な実施を図っていく事と併せまして、小学校における外国語活動授業での経験を、中学校で活かしていくようなスムーズな接続に取り組みます。

- 学校教育の補完的役割を目的として、学ぶ機会を増やし、子ども達の可能性を更に伸ばすことと、保護者の負担軽減を目的として、インターネットを活用した学習塾を実施し、中学校全学年を対象にするなど拡大を図って参りました。今後も中学校全学年を対象に継続して行い、更なる充実に努めることと併せ、高等教育課程以降の奨学金や入学準備金の貸付制度のほか、奨学金返還助成と大島本島内専門学校通学助成も継続し、教育の場における保護者の負担軽減に努めます。

- 学校整備事業としましては、これまで修繕等で対策を行ってきました今里小学校の体育館を、繰越事業において屋根全体の防水対策のほか、外壁改修、バリヤフリー化、体育館室内照明のLED化などを改修して長寿命化を図り教育現場における環境整備を図ると共に、併せまして避難所としての機能充実も図ります。また、これまでも「子ども議会」などで提案のありました大棚小学校校庭の雨天時の排水対策解消を図るため、校庭整備の改修を行うことで、児童が明るく元気よく運動出来る環境づくりにも取り組みます。

- 「大棚」「名音」「今里」の各学校の校庭に整備してあります夜間照明につきましては、夜間の防災避難場所として重要な位置付けでもあることから、老朽化している照明のLED化を図り、利用しやすい学校環境整備と併せて、避難場所としての整備を図ります。

- 村内各小学校校庭の運動遊具設置につきましては、年次的に設置を行い、児童の学校における健康増進も図ります。また、村直営でのスクールバス運行についても、利用しやすいように乗車場所を考慮しながら運行して参りましたが、今後とも児童生徒の通学をより安全安心なものとして取り組みます。

- 村内における児童生徒を対象に、郷土の自然や文化等にふれる体験活動を支援する「大和っ子スクール」を継続して実施しながら、併せて子ども達が本村の地域や社会について主体的に考え、村政への関心を高めるために、令和6年度においても「子ども議会」を継続して開催します。

- 公民館講座については、講座開催による生涯学習の促進に努めます。また、村民の学ぶ機会を増やすため各種講座の充実のほか、読書活動の充実にも取り組みます。

- 本村の郷土芸能や伝統行事の活性化を図るため、村内の文化団体への助成を継続して行い、令和6年度におきましては、助成金を増額して更なる保存活動の充実に努めます。

- 本村の貴重な文化財や文化的資料を整理及び調査・検討をするために,令和6年度は,学芸員を配置することと併せて,施設の整備等についても検討を進めます。

- 県指定文化財である、群倉の保存につきましては、屋根葺き替え用のリュウキュウチクの安定的な資材の確保を行いながら、計画的な屋根の葺き替えを実施します。

- 昨年度は、51年ぶりに鹿児島国体が開催され、本村でも炬火リレーやデモンストレーションスポーツとしてランニングバイク大会を実施するなど、鹿児島国体一色に染まった一年でもありました。村内スポーツイベントにつきましても、ここ3カ年コロナ禍で中止を余儀なくされてきました「村民体育大会」をはじめ、「ジョギング大会」「ウォーキング大会」を通常開催をして、村民の交流の場を設けると共に、交流人口の増加にも繋がったところでもあります。令和6年度につきましても、多くの村民が参加出来るスポーツイベントを開催することで、村民一人一人の健康増進に繋がるように努めて参ります。特に年々村内外からの参加者が増加し、一大イベントとしても定着している「まほろば大和ウォーキング大会」につきましては、大和村のPR事業の一環としての大会になるよう継続して取り組みます。

- 各種スポーツ大会及び、地区スポーツ少年団交歓大会におきまして、優秀な成績を収め県大会・九州大会・全国大会への出場資格を獲得した団体並びに個人につきましては交通費・宿泊費の全額助成と併せまして、その指導者及び保護者にも一部助成を継続して行い、本村の生涯スポーツ振興及び、競技力の向上を図ります。

道路交通網、生活環境の整備促進

6点目は、「道路交通網、生活環境の整備促進」についてであります。

本村の活性化に最も重要な社会基盤の整備については、生活の基盤である道路交通網や、集落内の生活環境の整備等であるため、更なる整備促進に努めて参ります。

道路交通網の整備

道路交通網の整備につきましては

- 本村の農業振興の拠点地区である福元地区や、令和3年7月の世界自然遺産登録により増加が見込まれる奄美フォレストポリスへと連結する村道大棚名音線については、今後も道路改良事業を継続して行い、安全なアクセス道路としての機能を高めることにより、農業振興及び観光振興の利用促進を図ります。

- 今後も市町村間の観光振興の連携を図るために、奄美フォレストポリスから宇検村へと連結する村道福元湯湾線についても道路改良事業を継続して行い、特に湯湾岳へのアクセス道路となることから環境配慮型の改良を行うと共に、機能向上と交通の利便性向上の確保に努めます。

- 沿線に本村の主要果実であるスモモやタンカンの果樹園が多く存在する村道宝田線については、産業振興における重要な路線であり、今後も道路改良事業を継続して行い、大雨や台風災害等により強い法面対策及び排水対策による通行の安全性を確保します。

- 村道大和浜大棚線については、観光施設へのアクセス道路となることから、一部道路幅員の狭小により大型車両の離合が困難な箇所の道路改良事業を継続して行い、通行の円滑化及び安全を図ります。

- 集落内における生活道路対策としましては、名音地区の老朽化した集落内道路の舗装補修及び、排水対策の生活道路対策エリア事業を継続し、湯湾釜地区内の集落道におきましても村道本前線道路改良事業を継続して行い、安全性の確保に努めて参ります。また、生活道路対策エリア国直地区を集落排水事業と同時に施工し、集落内の老朽化した路面補修及び排水対策の改善を図ります。併せまして、大棚集落内道路の村道大棚1号線についても道路幅員が狭く緊急車両も通行することから、道路改良事業を継続して行い、歩行者と車両の安全性向上を図ります。

- 橋梁につきましては、令和5年度が5年に1回の橋梁長寿命化修繕計画の見直しとなっており、老朽化した村内集落の橋については新たな補修計画に基づいて年次的に補修を行い施設の維持管理に努めます。

- 村道等の除草や簡易的な路面補修等については、これまでどおりに迅速な維持補修と適正管理に努め、安全で快適な通行を図ります。

- 主要地方道名瀬瀬戸内線の、大金久・戸円間のバイパス整備の早期着手に向けて関係機関と連携して取り組みます。

生活環境の整備

生活環境の整備につきましては

- 住環境及び自然環境保全の観点から、生活排水処理対策として、集落排水事業における村内一元化を図り農業集落排水事業を推進しており、令和3年度までに中部地区までの接続環境整備が完了しました。今後は東部地区の国直集落の整備を進めながら早期完成を目指して、年次計画に基づき衛生的で快適な生活環境整備を進めると共に、住民の皆様のご理解を頂きながら、今年度からは湯湾釜集落への接続助成金の制度を活用して頂き加入率の向上に取り組みます。また、西部地区における施設の分散化への方向性を進めながら、計画的な事業推進に取り組んで参ります。そして、令和6年4月開始の公営企業については、公営企業法一部適用開始による財務諸表の作成により、経営状況が明確化されますので、今後の経営健全化が図られるように努めます。

- 大和村衛生センターの汚泥につきましては、これまでは最終処分場にて焼却処分を行っていましたが、地球温暖化防止問題の一助になる事と併せ、環境循環型の形成を目指し、産業振興課と連携を図りながら、汚泥の肥料化の促進に取り組みます。

- 簡易水道事業につきましては、自然災害時に素早く対応するため、上水道施設の環境整備を図りながら、日常管理の適正化に努めて参ります。また、令和6年4月開始の公営企業については、集落排水事業同様、公営企業法一部適用開始による財務諸表の作成により、経営状況が明確化されますので、今後の経営健全化が図られるように努めます。

- 大和ダムについては有効利用を図るため、農業用水活用の可能性や将来の小水力発電の可能性の検討を行いながら適正な管理運営に努めます。

- ゴミの分別収集を行い、資源ゴミのリサイクル促進を図り、減量化に努めるほか、ゴミの分別に関する知識の普及に継続して取り組み、適正なゴミ出しについてもパンフレット等の配布による周知・広報等を行うと共に分別の意識付けを図りながら村内の美化に対する意識の強化に努めます。

- 集落内の野良猫対策につきましては、TNR事業を継続して実施すると共に、世界自然遺産登録に併せ、ノネコ対策についても関係機関と連携して、ねこ対策事業を推進するほか、飼い猫の適正な飼養を図るためのマイクロチップ装着率向上の促進を図ると共に、適正飼養に関する知識の普及に努めます。

- 大和村地球温暖化防止実行計画に基づき、令和4年度に実施した公共施設における再生エネルギー導入可能性調査の結果をもとに、脱炭素や省エネ再生エネルギーについての取り組みを進めるため、役場庁舎屋上への太陽光パネルの設置検討を行い、温室効果ガスの削減に向けた活動の推進を図ります。また公共施設における空調機等の使用電力抑制を図ると共に、廃棄物の減量化及び分別の徹底などについても、村民への普及啓発を図り環境への負荷の低減に努めます。

- 海岸漂着物回収事業については、定期的な巡視に努め、回収作業を継続して行い、各集落及び村内各種団体等の協力を得ながら漂着ゴミの迅速な対応を図る事で美しい海浜景観の維持向上に努めます。

- 住宅の確保については、村独自に作成した「住宅建設計画」を更新し、定住促進住宅1棟を新築するほか、空き家改修における住居の確保を図りながら民間賃貸住宅整備助成金の実施による民間アパート誘致を促進することで、新たな住居の確保に取り組みます。

- 公営住宅については、「大和村公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅等ストック改善事業として年次的に住宅周りの外壁や屋上防水の修繕等を行うことと併せまして、経年劣化等による入居者からの修繕要望に対しても適宜対応を図るほか、定期的な巡視を行うなど住居の環境整備に努めます。

- 近年、人口減少及び少子高齢化の影響により、集落運営に関する重要な財源である「字費」の減少が見られることから、継続して集落支援助成を行う事で集落運営の支援に努めます。

- 光ケーブル高速通信網の整備については、村内全域で整備が完了し、村内における観光地や主要施設への公衆無線LANの整備につきましても令和3年度に完了しておりますが、今後は適正な維持管理に努めます。

- 村内の各集落等における催事等の開催時に活用してもらうための、携帯型Wi-Fi(ワイファイ)の利活用について周知を行い、通信環境の有効的な運用に努めます。

- 通信エリア改善に向けて、関連企業へ要望を行っておりますが、今後も継続して通信エリアの改善に向けて努めるほか、「第5世代移動通信システム」いわゆる5Gの提供エリア拡大についても要望を行っていきます。

災害対策の充実した村づくりの推進

7点目は「災害対策の充実した村づくりの推進」についてであります。

令和6年の元旦に発生した「能登半島地震」や、昨年は大和村においても「線状降水帯」の発生など、地震・津波・大雨・台風などの様々な災害がいつ起るか分からない状況にあるなかで、村民が安心して暮らせるよう災害に強い村づくりに努めるべく取り組みを進めて参ります。

- 令和4年度から3カ年計画で進めている、防災行政無線の更新につきましては3年目の最終年度を迎え、令和6年度末には村内全体の個別受信機更新をはじめとする施設・器具等の整備に取り組みます。併せて、村民が災害に必要な情報を得るための緊急速報メールを含む、携帯電話を利用した災害情報ツールの活用についても引き続き、適正な運用に取り組みます。

- 地域防災計画に基づき防災体制を強化するため、自主防災組織との連携と、組織強化の為の人材を育成できるよう、自主防災組織のリーダー育成研修派遣を計画的に行う事で災害体制の強化に努めます。

- 災害時の避難施設である集落公民館等については、避難所としての防災機能の向上が図られましたが、避難所での消防団員待機における処遇改善を図るほか、今後は各学校においても避難所としての機能充実を図るうえで、備蓄品等の収納など教育現場と連携を図り、避難所開設の際には早急な対応が図られるよう避難所運営の充実に努めます。

- 災害から村民の生命・財産を守り、安全・安心に暮らしていけるように、全国的に発生している、豪雨や大地震での自然災害を教訓に、大和村地域防災計画を鹿児島県からの助言をもとに必要に応じて適宜更新し、災害に強い村づくりに取り組みます。

- 近年、自然災害が多く発生しているなか、消防本部を主とした連携を強化するほか、村民の財産を守るため火災発生時の消防団員の技術力向上を図るため消防操法大会の派遣と併せ、消防団車両資機材の計画的な更新を継続すると共に、団員の消防学校研修の継続と、新たに女性消防団員の消防学校研修にも努め、団員の意識の高揚にも取り組みます。

- 高齢化率43%を超える本村において、独居高齢者等への災害に対する不安を軽減するため、個別避難計画の作成に取り組み、国の規程に基づいた計画を策定することが出来ましたが、他の要支援者への対応についても、自主防災組織及び、消防と連携しながら避難訓練の実施と対応協議を進めながら、情報の共有に努めます。

- 県事業であります砂防事業並びに、急傾斜地崩壊対策事業や高潮対策事業については、鹿児島県と連携を図りながら事業促進に努め、村民の生命・財産を守ります。

むすび

以上、村政の基本方針と主要施策の概要を申し上げました。今後「大和村が小さくとも光り輝き続ける村」として更なる発展を目指すうえで、これからも初心を忘れることなく本村の発展のために全力で取り組んで参りたいと考えております。併せまして、国内の情勢・動向に注視しながら、「世界自然遺産登録」や「宮古崎トンネル開通」のほか、「奄美温泉大和ハナハナビーチリゾート」のオープンを機に、民間企業との連携強化により、更なる地域資源を活かした本村の活性化に着実につながるよう、受入体制への充実強化に努めて参りたいと考えております。

令和6年度の財政状況におきましても苦慮するところではありますが、第6次大和村総合振興計画」に基づき、大和村発展に向け、6つの基本目標に沿った施策を実現ができるよう効率的な行政運営のもと「最小の経費で最大の効果」を発揮することに努め、一人ひとりの村民が活力に溢れ、全ての世代が幸せに年齢を重ねることが出来る「幸齢(こうれい)社会」を形づくり、幸福感ある村を目指して参ります。

そして、奄美群島日本復帰70年の経過するなか、先人が築き上げた功績を守りながら、次の世代へ語り継ぐことと併せ、「豊かな自然や伝統文化」を継承し、大和村の目指すべき新たな将来像である「小さくとも光り輝き続ける村」を実現するために全力で取り組んで参る所存であります。

これからも、村政の運営については、「全体の奉仕者」であることを念頭に、村民の立場に立ち、村民幸福度の向上と施策実現のために全力を傾注して参る所存でございますので、村議会並びに村民の皆様方の更なるご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政方針といたします。

令和6年3月5日

大和村長 伊集院 幼

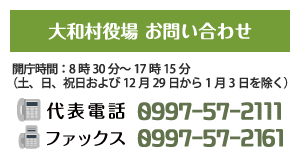

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

くらし

くらし 村政

村政 観光

観光